突然ですが、補聴器の購入を検討されている皆さん、どのように選べば良いのかお悩みではありませんか?

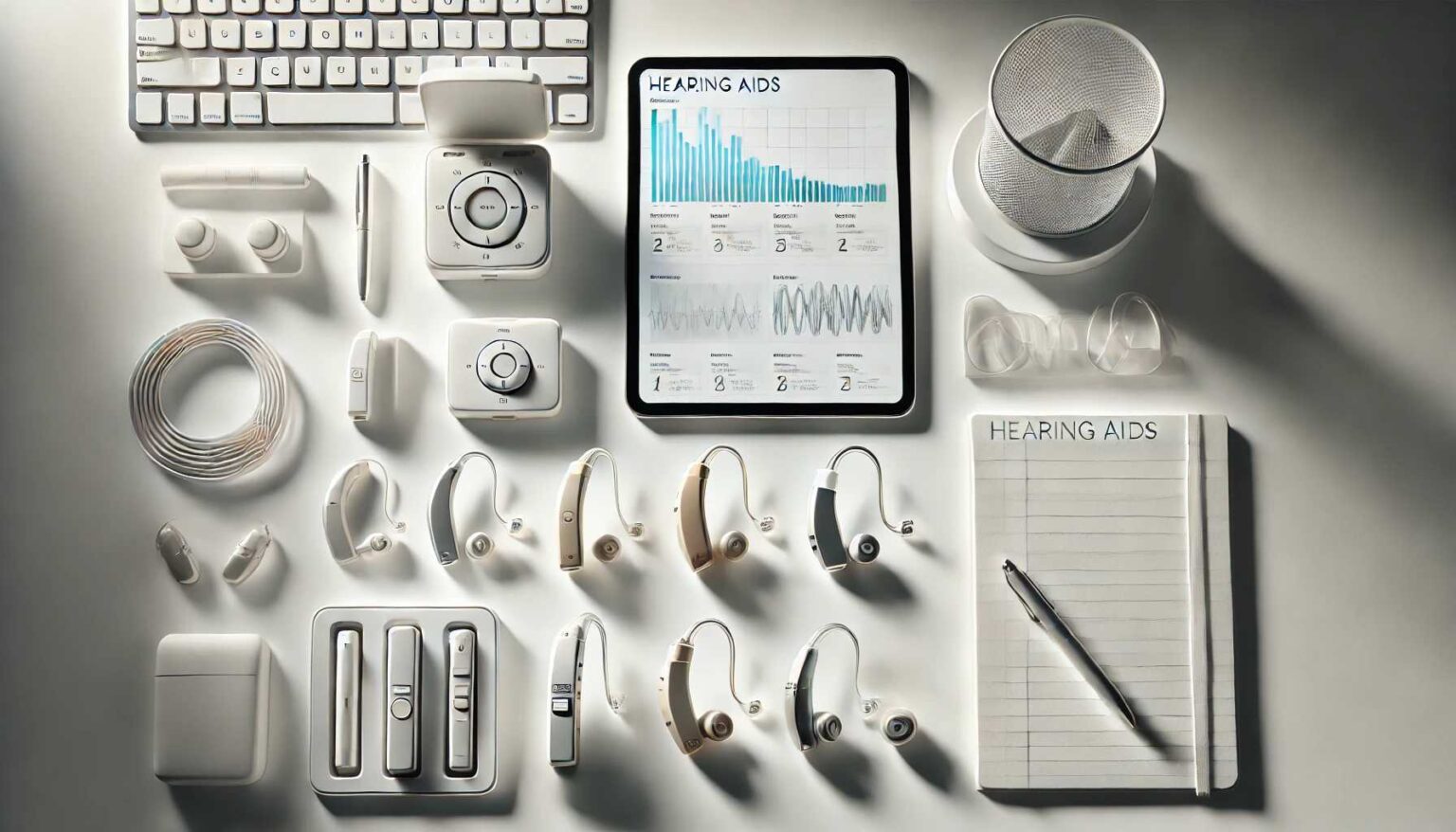

補聴器は、日常生活の質を大きく左右する重要なアイテムです。

しかし、その種類や機能、価格など、多岐にわたる選択肢に戸惑うことも少なくありません。

例えば、「耳かけ型と耳あな型、どちらが自分に合っているのだろう?」や、「高機能な補聴器は高額だけど、本当に必要なのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

また、ライフスタイルや聴力の程度によって、最適な補聴器は異なります。

例えば、会議や打ち合わせが多い方と、自宅で静かに過ごすことが多い方では、求められる機能や性能が異なるのです。

さらに、操作性や装着感も選択の重要なポイントです。

毎日使用するものだからこそ、使いやすさや快適さは妥協したくないですよね。

本記事では、これらの疑問や不安を解消し、自分に最適な補聴器を選ぶためのポイントをわかりやすく解説していきます。

Contents

補聴器の基本と選び方のポイント

補聴器を選ぶとき、何を基準にすればいいのか迷いますよね?

補聴器にはさまざまな種類や機能があり、自分の聴力や生活環境に合ったものを選ぶことが大切です。

ここでは、補聴器の基本と選び方のポイントを詳しく解説します。

補聴器とは?医療機器としての基本を理解する

補聴器は、難聴の人が聞こえを補うための医療機器です。

単なる音を大きくするイヤホンとは違い、補聴器は使用者の聴力に合わせて特定の音域を増幅し、快適に聞こえるように調整されます。

補聴器には以下のような特徴があります。

- 音の増幅:特定の周波数帯の音を強調し、聞こえやすくする

- ノイズ抑制:雑音を軽減し、会話を聞き取りやすくする

- フィッティング:個々の聴力に合わせて調整が可能

- 小型化・デザイン性:目立ちにくいデザインやカラーも選べる

補聴器は医療機器に分類されるため、専門家のアドバイスを受けながら選ぶことが重要です。

認定補聴器技能者がいるお店や病院で相談し、自分に合ったものを見つけましょう。

補聴器の種類と形状:耳あな型・耳かけ型・ポケット型の違い

補聴器には大きく分けて3つのタイプがあります。

それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。

① 耳あな型補聴器(CIC・ITC)

- 特徴:耳の穴に収まる小型タイプ

- メリット:目立ちにくい、外れにくい

- デメリット:小型のため、操作が難しいことがある

② 耳かけ型補聴器(BTE・RITE)

- 特徴:耳の後ろに装着するタイプ

- メリット:パワーが強く、幅広い難聴に対応

- デメリット:メガネと干渉しやすいことがある

③ ポケット型補聴器

- 特徴:本体がポケットに入り、イヤホンとつないで使用

- メリット:操作が簡単で、比較的安価

- デメリット:本体が大きく、持ち歩きにくい

補聴器の形状によって、聞こえ方や使い勝手が変わるため、試聴して比較するのがおすすめです。

特に、日常のどんなシーンで使いたいかを考えながら選ぶと良いでしょう。

難聴の程度に応じた補聴器の選び方:軽度・中等度・重度難聴の場合

補聴器は、難聴のレベルによって適したものが変わります。

自分の聴力を把握し、適切な補聴器を選びましょう。

① 軽度難聴(25〜40dB)

- 会話は聞こえるが、小さな音が聞き取りにくい

- おすすめの補聴器:小型の耳あな型(CIC・ITC)や、目立ちにくい耳かけ型(RITE)

② 中等度難聴(41〜70dB)

- 会話が聞き取りにくく、テレビの音量を大きくしがち

- おすすめの補聴器:耳かけ型(BTE・RITE)、出力の大きな耳あな型(ITC)

③ 重度難聴(71dB以上)

- 会話の聞き取りが困難で、大きな音も聞こえにくい

- おすすめの補聴器:強力な出力の耳かけ型(BTE)や、ポケット型補聴器

補聴器を選ぶ際は、聴力検査を受けて自分の難聴レベルを把握することが大切です。

また、フィッティング調整が必要なので、専門店で相談しながら選びましょう。

補聴器の選び方には、種類や形状、難聴のレベルが大きく関わります。

自分のライフスタイルや聞こえの状態を考慮しながら、最適な補聴器を選びましょう。

次の章では、さらに詳しく「自分に合った補聴器を選ぶためのチェックポイント」を紹介します!

自分に合った補聴器を選ぶためのチェックポイント

補聴器を選ぶ際に、「どのような基準で選べばいいのかわからない…」と悩む人は多いですよね。

実際に、補聴器は種類が豊富で、機能や価格もさまざまです。

自分に合った補聴器を選ぶための重要なポイントを、わかりやすく解説します。

生活環境に適した補聴器の選び方:静かな室内・会話・騒がしい場所

補聴器を使う環境によって、適したタイプが変わることをご存じですか?

「どんな場所でよく使うのか?」を考えながら選ぶことが大切です。

静かな室内で使う場合

→ 家でテレビを見たり、本を読んだりするなら、基本的な集音機能があればOK。

価格も比較的安価なモデルで十分対応できます。会話がメインの場合

→ 家族や友人との会話を楽しむためには、「言葉の聞き取りやすさ」を重視した補聴器が必要です。

特に、**音質の向上機能(ノイズ抑制・指向性マイク)**が搭載されたモデルが理想的。騒がしい場所(レストラン・駅・イベント会場)で使う場合

→ 周囲の雑音が多い場所では、高性能な補聴器が求められます。

AI搭載や環境音調整機能付きの補聴器なら、雑音を自動で抑えて会話をクリアに聞き取れます。

普段の生活で、どのシーンが多いかを考えて、最適な補聴器を選びましょう!

価格と性能のバランス:予算別おすすめ補聴器モデル

補聴器は価格が幅広く、数万円から数十万円するものまであります。

高いものが必ずしも良いわけではなく、予算と必要な機能のバランスが重要です。

5万円〜10万円の補聴器(エントリーモデル)

→ シンプルな集音機能のみで、主に静かな環境向け。

初めて補聴器を試したい人にはおすすめですが、雑音抑制機能は限定的。10万円〜30万円の補聴器(ミドルレンジ)

→ 会話をサポートする指向性マイクや、雑音をカットする機能が搭載されている。

多くの人がこの価格帯の補聴器を選んでいる。30万円以上の補聴器(ハイエンドモデル)

→ AIによる音声最適化機能や、Bluetooth接続、スマホ連携機能が充実。

レストランや駅など、騒がしい場所での聞き取りを強化したい人向け。

予算に応じて、どのレベルの補聴器が必要か考えましょう!

充電式 vs 使い捨て電池式:どちらが便利か?

補聴器の電源方式には、大きく分けて充電式と使い捨て電池式があります。

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

充電式補聴器のメリット・デメリット

✅ 電池交換の手間がない(毎晩充電すればOK)

✅ 長時間使用に向いている(1回の充電で約24時間使用可能)

❌ 充電忘れたら使えない

❌ 初期費用が高め使い捨て電池式補聴器のメリット・デメリット

✅ いつでも交換できるので安心

✅ 初期費用が安い

❌ 数日ごとに電池交換が必要(1〜2週間で交換)

❌ 電池購入コストがかかる

「電池交換が面倒」と思うなら、充電式を選ぶのがベスト!

ただし、電池をすぐ交換できる利便性を求めるなら使い捨て電池式も選択肢になります。

ワイヤレス・Bluetooth対応補聴器のメリットとデメリット

最近の補聴器は、ワイヤレス機能やBluetooth接続に対応したものが増えています。

スマホと連携できるモデルも多く、便利さがアップしています。

ワイヤレス補聴器のメリット

✅ スマートフォンと接続して、電話や音楽が直接聞ける

✅ 音量や設定をアプリで簡単に調整可能

✅ テレビの音を直接補聴器で聞くこともできるワイヤレス補聴器のデメリット

❌ 価格が高め

❌ 使いこなすにはスマホ操作が必要

スマホを普段使っている人なら、ワイヤレス機能付きの補聴器はとても便利!

特に、**「テレビの音を直接補聴器に飛ばせる機能」**は、家族とのコミュニケーションにも役立ちます。

自分に合った補聴器を選ぶには、ライフスタイルに合わせたチェックが重要です!

価格や機能、使いやすさを比較しながら、最適な補聴器を見つけていきましょう。

最新の補聴器技術と選び方のポイント

補聴器の技術は年々進化しています。最新の補聴器は、ノイズキャンセリング機能やAIを活用した自動音量調整など、使いやすさが向上しています。

ここでは、最新の補聴器技術について詳しく解説し、どのように選ぶべきかを説明します。

最新の補聴器機能:ノイズ抑制・ハウリング防止・自動音量調整

補聴器の進化により、より快適な聞こえが実現

従来の補聴器では、雑音が大きすぎたり、ハウリングが発生したりする問題がありました。

しかし、最新の補聴器ではこれらの問題を解決するさまざまな機能が搭載されています。

最新補聴器の主な機能

- ノイズ抑制機能:周囲の雑音を自動的に低減し、会話の声を強調する。

- ハウリング防止機能:補聴器特有の「ピー」という音を防ぐ。

- 自動音量調整:環境音を認識し、適切な音量に自動調整。

- AI搭載機能:人工知能が使用者の聞こえ方を学習し、最適な音質に調整。

例えば、レストランのような騒がしい場所ではノイズ抑制機能が働き、相手の声をはっきり聞き取れるようになります。

また、AI機能を搭載した補聴器では、使用者の好みに応じたカスタマイズが可能です。

骨伝導補聴器とは?通常の補聴器との違い

骨伝導補聴器は、従来の補聴器とは異なる仕組みで音を伝える

通常の補聴器は、空気を振動させて鼓膜に音を伝えます。

一方で、骨伝導補聴器は頭蓋骨を振動させて直接内耳に音を伝える仕組みになっています。

骨伝導補聴器のメリットとデメリット

メリット

- 外耳や鼓膜の障害があっても音を伝えられる。

- メガネや帽子と併用しやすい。

- 耳をふさがないため、周囲の音も聞きやすい。

デメリット

- 通常の補聴器に比べると音質がやや劣る。

- 高価なモデルが多い。

- 長時間装着すると振動が気になる場合がある。

特に、先天性の難聴や外耳道閉塞のある方には、骨伝導補聴器が有効な選択肢となります。

ただし、価格や装着感を考慮し、専門家と相談の上で決定するのがよいでしょう。

オーダーメイド補聴器の特徴とメリット

オーダーメイド補聴器は、一人ひとりの耳に合わせて作られる特別な補聴器

市販の補聴器は既製品が多いですが、オーダーメイド補聴器は使用者の耳の形や聴力に合わせて設計されるため、フィット感や聞こえ方が向上します。

オーダーメイド補聴器の主な特徴

- 耳の形に完全にフィットするため、装着感が良い。

- 雑音を抑えながら、会話音をよりクリアに聞き取れる。

- 外から目立ちにくく、自然なデザインが可能。

- 長時間装着しても疲れにくい。

オーダーメイド補聴器は、特に**耳あな型補聴器(CIC)**として人気があり、見た目を気にする方や、より快適な装着感を求める方におすすめです。

ただし、価格が高めになることが多いため、事前に予算を考慮して選ぶと良いでしょう。

試聴とフィッティングの重要性:補聴器専門店での流れ

補聴器を購入する前に、試聴とフィッティングを行うことが重要

補聴器は一度購入すると長期間使用するものです。

そのため、事前に試聴し、自分に合った補聴器を見つけることが大切です。

補聴器専門店での試聴・フィッティングの流れ

- 聴力測定:難聴の程度を確認し、最適な補聴器の種類を選定。

- 試聴:異なるモデルを試して、聞こえ方を比較。

- フィッティング:音量や音質を微調整し、快適な聞こえを実現。

- 装着感の確認:長時間の使用に適しているかをチェック。

- 購入後の調整:購入後も定期的に調整を行い、最適な状態を維持。

試聴の際には、実際の生活環境に近い場所で試すことが重要です。

例えば、カフェや公園などで試すと、日常での使用感がよく分かります。

補聴器の選び方にはさまざまな要素がありますが、最新の技術を理解し、自分に合った補聴器を見つけることで、より快適な生活を送ることができます。

補聴器を購入する際の注意点とお得な情報

補聴器を購入する際には、価格や性能、アフターサービスなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。

単に価格の安さで選ぶのではなく、長期間快適に使える補聴器を選ぶことが大切です。

補聴器は医療機器として認定されているものが多く、購入の際には専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

また、自治体の補助金制度を活用することで、負担を軽減できる場合もあります。

ここでは、補聴器購入時に押さえておきたいポイントや、お得に購入する方法を詳しく解説します。

補聴器の価格相場と補助金・助成制度を活用する方法

補聴器の価格は数万円から50万円以上と幅広く、性能やブランドによって大きく異なります。

一般的な価格帯は以下のようになっています。

- エントリーモデル(5万〜10万円):基本的な補聴機能のみで、シンプルな操作性が特徴。

- ミドルレンジモデル(10万〜30万円):ノイズ抑制機能やBluetooth接続など、快適性を高める機能が充実。

- ハイエンドモデル(30万〜50万円以上):高度な自動音調整機能やAI搭載モデルなど、最先端技術が搭載。

補聴器は高価なため、自治体の補助金や助成制度を活用すると経済的な負担を減らせます。

多くの自治体では、認定補聴器技能者が提供する補聴器に対して、補助金が支給される制度を設けています。

補助金・助成制度を活用するためのポイント

- 自治体の制度を確認する:補助金の対象条件や申請方法は自治体ごとに異なるため、事前に役所で確認しましょう。

- 診断書の取得:補聴器の購入に補助金を活用する場合、耳鼻科医の診断書が必要になることが多いです。

- 認定補聴器技能者のいる店舗で購入する:助成金を受けるには、専門家がフィッティングを行う店舗での購入が条件になる場合があります。

これらのポイントを押さえることで、適切な補聴器をお得に購入できる可能性が高まります。

通販 vs 店舗購入:どちらがおすすめか?

補聴器は通販でも購入できますが、専門店での購入が推奨されることが多いです。それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。

【通販で購入するメリット・デメリット】

メリット

- 価格が安い:中間マージンが少ないため、店頭より安く購入できることが多い。

- 手軽に購入できる:インターネットで注文し、自宅に届くので手間がかからない。

デメリット

- フィッティングができない:補聴器は音量や周波数の調整が必要なため、通販では適切な設定ができない。

- 試聴ができない:購入前に試せないため、実際の使用感が分からない。

- アフターサポートが不十分:調整や修理の対応が不十分なことがある。

【店舗で購入するメリット・デメリット】

メリット

- 専門家によるフィッティングが受けられる:認定補聴器技能者が適切な調整を行ってくれる。

- 試聴が可能:複数の補聴器を試せるため、自分に合ったものを選びやすい。

- アフターサポートが充実:修理やメンテナンスの対応がスムーズ。

デメリット

- 価格が高い:店舗販売は人件費や設備費がかかるため、通販より高めの価格設定になりがち。

- 購入までに時間がかかる:試聴やフィッティングなど、何度か店舗に足を運ぶ必要がある。

【どちらを選ぶべきか?】

- 初めて補聴器を購入する人や難聴の度合いが大きい人は、専門店での購入が安心。

- すでに自分に合った補聴器を知っている人は、通販を利用してコストを抑えるのも選択肢の一つ。

補聴器は単なる「音を大きくする機器」ではなく、聞こえの質を改善するための重要なツールです。

自分に合った購入方法を選ぶことが、快適な補聴器ライフにつながります。

補聴器の購入は、一度決めたら長く使うもの。価格や性能だけでなく、自分のライフスタイルに合った選び方をすることが大切です。

この記事の情報を参考に、自分にぴったりの補聴器を見つけてください!

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?

補聴器の選び方について、少しでも理解が深まったなら幸いです。

自分に合った補聴器を選ぶことは、生活の質を向上させ、コミュニケーションを円滑にする大切なステップです。

そのためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

自分の聴力状態を正確に把握すること。

ライフスタイルや使用環境に合わせて、必要な機能や性能を見極めること。

操作性や装着感など、使いやすさを重視すること。

予算と必要な機能のバランスを考慮すること。

また、補聴器専門店や認定補聴器技能者に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。

試聴やフィッティングを通じて、自分に最適な補聴器を見つけてください。

最後に、この記事が皆さんの補聴器選びの一助となれば幸いです。

ご一読いただき、ありがとうございました。

コメント